EDIT: Merci à Syl1 de l'illustration postée pendant que je rédigeais et qui complète bien mon explication littéraire!

Pour détailler un peu ces aspects basiques, mais fondamentaux si on veut maitriser les bases de la photo: un objectif, c'est un tuyau (avec des lentilles certes) qui a une ouverture maximale (celle de sa lentille avant). Derrière lui, dans le boitier, avant la surface sensible (capteur en numérique, pellicule en argentique), il y a un obturateur, dispositif qui s'ouvre pendant une durée calibrée pour laisser arriver la lumière sur le capteur.

Comme on ne maitrise pas en général la luminosité de la scène à photographier (sauf cas particulier: éclairage artificiel en studio, flash...), il faut ajuster la quantité de lumière qu'on envoie sur le capteur pour que la photo ne soit ni surexposée (trop claire) ni sous-exposée (trop sombre).

Pour cela on dispose de deux réglages de base (pour simplifier, je laisse de coté le réglage de la sensibilité):

1) On peut augmenter ou diminuer la durée de l'ouverture de l'obturateur: on comprend facilement que si l'obturateur reste ouvert 1/125 s, il va laisser passer deux fois plus de lumière que s'il ne reste ouvert que 1/250 s.

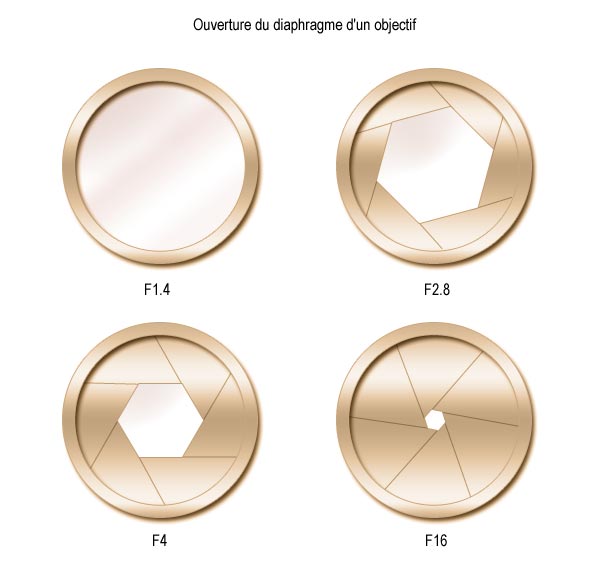

2) Pour donner plus de souplesse, l'objectif est aussi doté d'un diaphragme, disons une ouverture quasi circulaire qu'on peut ouvrir au maximum ou fermer énormément (il ne reste qu'un tout petit trou par rapport au diamètre de la lentille frontale).

La aussi, on peut comprendre que la quantité" de lumière qui passe à travers le diaphragme est proposrtionnelle à la

surface de son l'ouverture: si sa surface double, il y a deux fois plus de lumière qui passe (en un temps donné).

C'est cette fichue surface qui complique les graduations type f/2,8 ; f/4 etc... car l'ouverture est donnée en mesurant le

diamètre de l'ouverture du diaphragme par rapport à la focale

(en fait, la convention en photo d'écrire par ex. f/4 est inexacte; il faudrait écrire f/4=D, où f est la focale de l'objectif et D le diamètre de l'ouverture du diaphragme; ou mieux, si on veut comprendre la raison des valeurs numériques utilisées - voir ci-dessous- la formulation mathématiquement équivalente f/D = 4).Ceux qui se souviennent de la formule donnant la surface d'un disque par rapport à son diamètre (S = pi x D²/4) comprendront que la surface d'ouverture du diaph. est proportionnelle

au carré de son diamètre.

Donc pour doubler la quantitié de lumière passant à travers le diaph., il faut augmenter de "racine de 2" son diamètre (puisque alors sa surface augmente alors de "racine de 2" x "racine de 2" = 2 par définition même de la racine d'un nombre).

Comme racine de deux = 1,414..., cela explique les graduations du diaph: 1,4; 2 ; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22 : chaque nombre est le précédent multiplié par racine de 2 = 1,414 (et arrondi).

Pour finir avec les aspects mathématiques, comme dans la formule f/D, le D du diamètre du diaph. est au dénominateur (en bas de la fraction), plus D est grand, plus la valeur de la fraction devient petite: 1,4 ou 2 sont dont des ouvertures plus lumineuses que 8 ou 11: la luminosité augmente quand la valeur décroit!Pourquoi se compliquer la vie ainsi: parce que avec ces unités, quand on ferme d'un "cran" (une unité) le diaphragme (passer par ex. de 5,6 à

, pour garder la même exposition (même quantité de lumière arrivant sur le capteur), il suffit de doubler la vitesse d'obturation, c'est à dire modifier d'une "graduation" dans l'autre sens (par ex. passer de 1/250 à 1/125).

Bon, de nos jours, les cellules et calculateurs d'exposition intégrés dans les boitiers calculent aussi avec des valeurs intermédiaires pour caler encore plus finement l'expo, on ne tourne plus des bagues mécaniques graduées, mais des molettes qui modifient un affichage sur un écran, les valeurs s'affichent par demi ou tiers des valeurs "classiques" ou "historiques",mais cela ne change rien.

Ce sont ces considérations qui ont donné naissance à l'affirmation:

une photo, techniquement, c'est un diaphragme et une vitesse. Un point c'est tout (le reste étant la capacité du photographe à choisir son sujet, son cadrage, utiliser la lumière qui l'éclaire...).

En effet, tous les automatismes, modes scènes, etc, ne font qu'essayer de choisir plus ou moins complètement à la place du photographe le couple vitesse/diaphragme le plus adapté au sujet photographié, en fonction de la luminosité de la scène.

SRT101, 9xi, D7, D9, Z3, NEX 5N (+viseur), D5D, Alpha 700, Alpha 900 et pas mal de cailloux qui se montent dessus.

Viseur optique... what else?

Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet

grâce à vous il a eu pas mal de réponses et d'aides concernant le choix.

grâce à vous il a eu pas mal de réponses et d'aides concernant le choix.